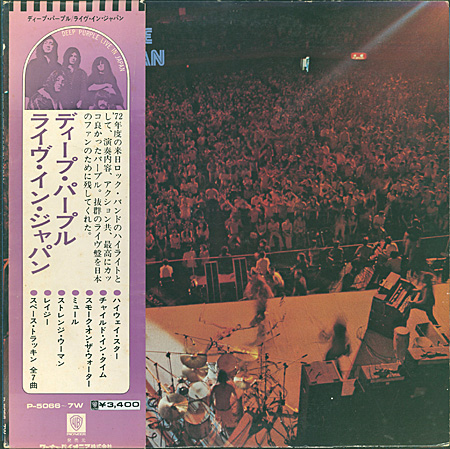

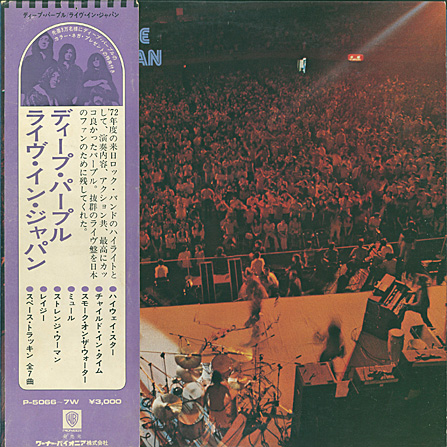

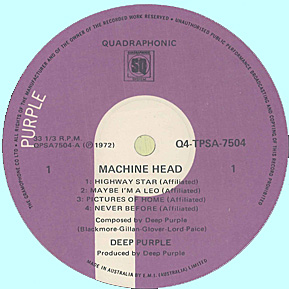

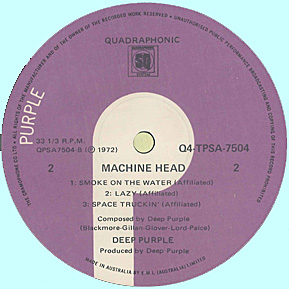

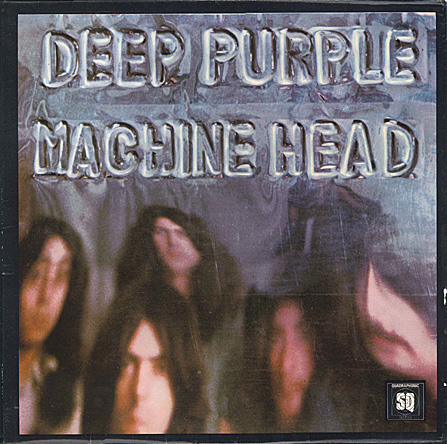

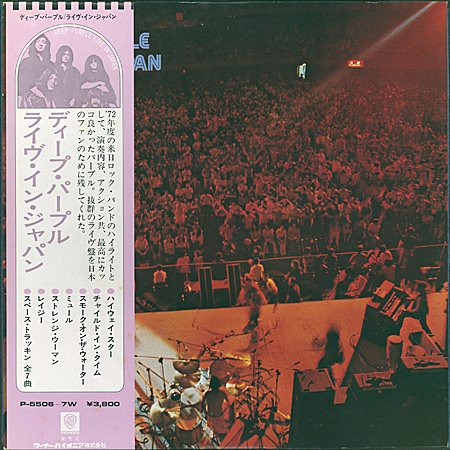

1970年代後半になると、Deep Purpleのバック・カタログ全てが、番号を変え、また価格を改訂して、一気に再発されます。当時はよくあった「値上げ再発」というやつで、かなり不評をかったものですが、この頃から本格的にレコードを買い始めた自分のような世代には、当時の金額が当たり前だと思っていました。しかし、数年後、またまた値上げがあったとき、やっと「高い」と思いはじめたのを憶えてます。それはさておき、これが値上げ再発された盤。初期プレスとはレコード番号も変わっています。これらの値上げ再発された盤は、以後、CDに替わるまで10年以上プレスされ続け、おそらく、中古屋で一番良く見かけるのが、このタイプの盤だと思います。

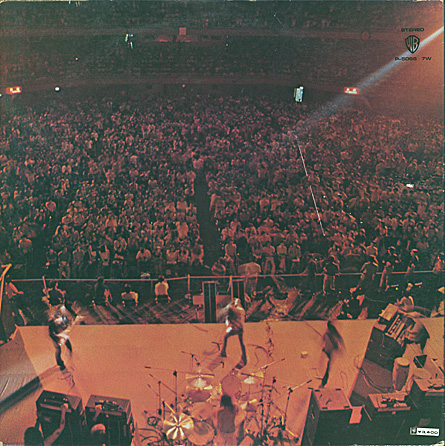

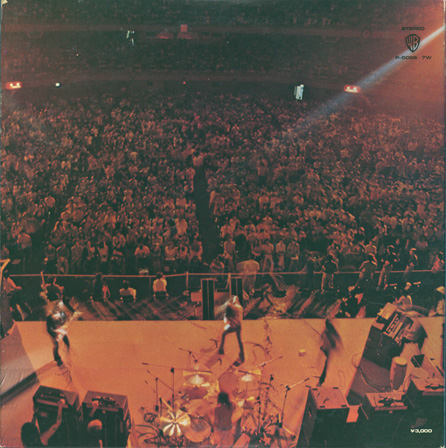

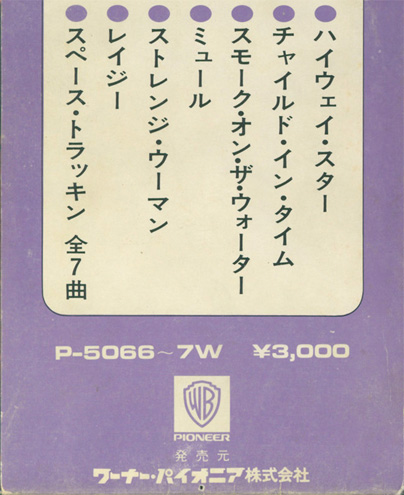

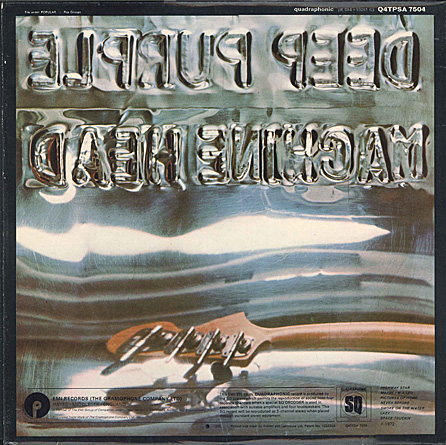

こちらは裏ジャケット。とうとう、右下隅の価格表示は印刷されなくなりました。これで、値上げする時は帯だけ代えればなんとかなるわけですね(笑)。

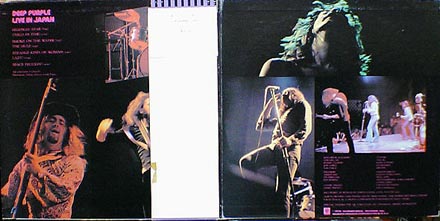

こちらは帯下部のアップになります。初回の発売から考えると800円も高くなっているわけで。インフレですねぇ(笑)

そして、帯の色が従来とやや異なっています。かなり発色が薄めですが、もともとこういう色で印刷されたのか、退色したのか、はたまた印刷時期によってシェードが細かく異なるのか、そういったことは一切調べていません。ただ、この再発盤は、長年に渡ってリリースされ続けたので、色のバリエーションがあっても不思議ではありません。

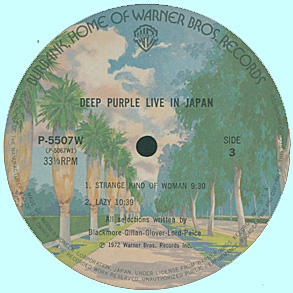

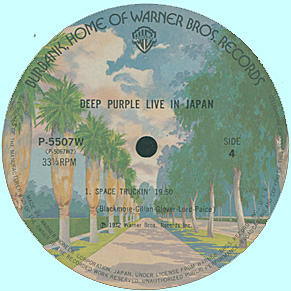

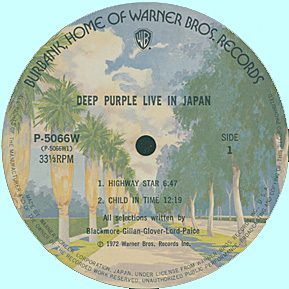

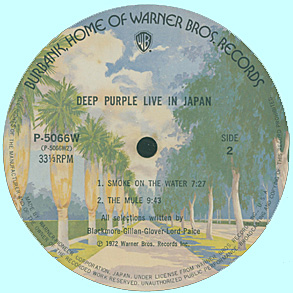

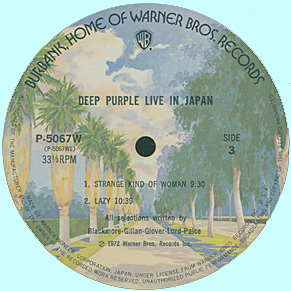

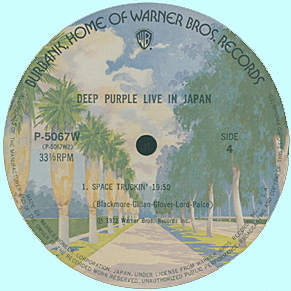

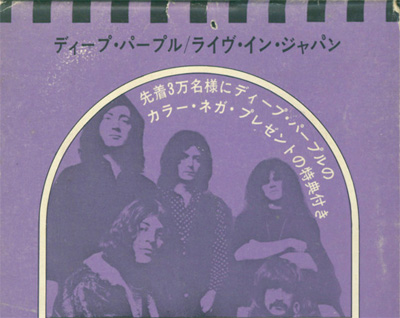

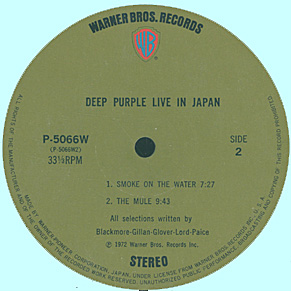

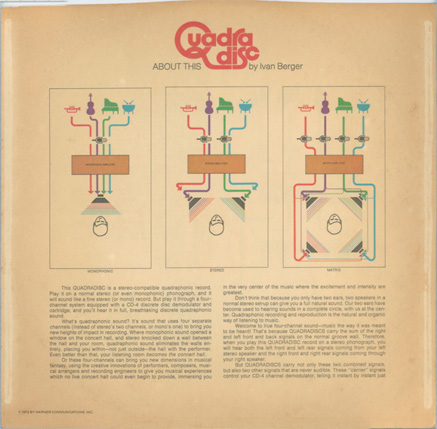

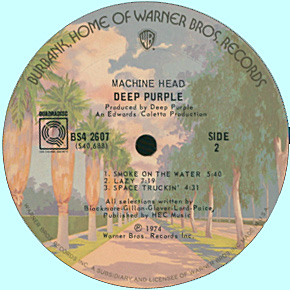

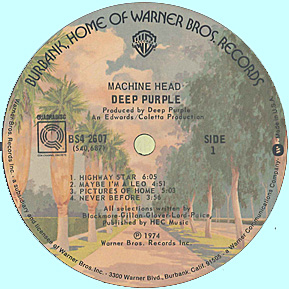

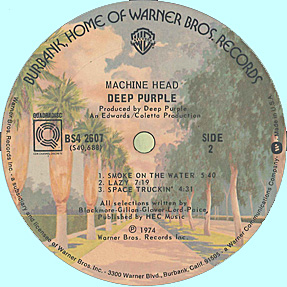

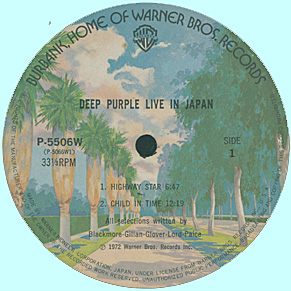

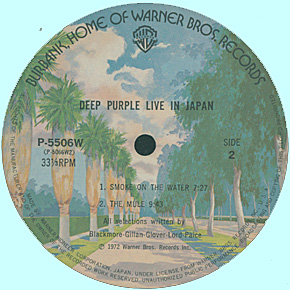

レーベル。「バーバンク・レーベル」と言われるタイプですが、ワーナーの盾ロゴのデザインが少々異なる、後期のラベルになります。