- ネック:アクア・ティンバー・メイプル

- ボディ:アルダー

- PU:Tele Type SC & LH-62P

- 指板:ローズウッド

- フレット:22F

- ペグ:GOTOH SG503-07 HAPM

- 購入日:2013年12月2日

- 購入店:島村楽器:松本パルコ店

初めてオーダーメイドしたギター。Sugi Guitarsは私の地元、松本市にあるギター工房です。

このギターとの馴れ初めは2013年7月にこのお店で行われた信州ギターのイベント。Sugi Guitarsのブースに並んでたRMG(Rainmaker Guitars)のシェイプが気になったので触らしてもらった(音は出さず)のでした。

RMGはSugiのアメリカ版みたいなギターで、本来はあっちであっちのクラフトマンが作ってるわけだす。そのせいか、ネックの仕上がりがフェンダーライクなのは良いんだけど微妙にワタシの手に合わなくて、その辺りをSugiの社員の方と話してたら、「こっちはどーですか?」と、こちらのSugiで作られている同系統のボディ・シェイプのモデルであるDS-499を触らしてくれたのですね(こっちも音は出さず)。

触らせてもらった結果、ネックの感触はもう断然DS-499の方が良かった。ただ、ペグ配置が6連の方が好みなワタシとしては、3-3配置だったDS-499のヘッドはちょいと躊躇われ、「このネックの感じでRMGみたいな6連ヘッドだったらなー……」と思わずつぶやいたわけですよ。

したら、そのつぶやきを聞き取ったSugi Guitars社長の杉本氏がですね……

「作ってみようか?」

……な、なんですとー?!!

ワタシもびっくりしましたが、ワタシ以上にびっくりしてらしたのがSugiの営業やクラフトマンの方々。このヘッドを松本の工房で作るとなるとイチからの作業になるらしく、その場には工場長がおられなかったので、果たして可能かどうかわからなかったのですね。それでも、私みたいなもののために社長が仰ってくださった一言を社の皆さんや楽器店の皆さんで受け止めていただいた結果、オーダーの話があれよあれよという間に進んでですね、帰りにはオーダーシートを手にしてたわけでございました(汗

発注の瞬間から我がままなオーダーだったわけですが、図々しいワタクシはさらに我がままなリクエストをヌカします。

「ネックのシェイプをもうちょいワタシ好みに(・∀・)」

もうね、こいつはどこまで図々しいんやと(笑)

で、平田(ローカルな地名や)の工場にお店の人と一緒に伺ってですね、言いたい放題言った上に仕上がり具合を確認するため、お店に持ってこさせる(島村楽器のブログ。リンク切れ)という、お前どこのプロ先生やねん?みたいなマネをしでかしてしまいました(大汗)

で、仕上がったギターで初めて、Sugi Guitarsのギターを音出ししてみた(ここまで、展示品等の試奏は一切せず)わけですが、結果はこの間抜けなツラ(島村楽器のブログ。リンク切れ)をご覧頂けばお察しいただけるかと(汗)

コンターが身体のアタリを良くしてくれるので持った印象はストラトライクなんだけど、あまり大振りではないボディのせいか取り回しの容易さはこちらのが良い感じです。ボディの色は個人的好みで「緑系で」とお願いし、工場に伺った際にどんな緑色が良いかも相談した結果、これにしました。ピックガードにアルミの削り出しがあるので、ボディ色もメタリック系の方が収まりがいいかな、と思いまして(・∀・) 見る角度でいろいろと印象が変わるので気に入っております。

ヘッド。この形状の本家であるRainmakerのロゴが入っていますが、”Made In Japan“と入っているのにご注目。本家Rainmakerは”Made In U.S.A.”です。ひそかな自慢ポイント(・∀・)……だったのだけど、2025年の信州ギター祭りでとうとうこの「Made In JapanのRainmaker」がラインナップされました。

小振りなヘッドでボディとのバランスも良好。ギターを振った時のフィーリング(なに言ってるかわからねーと思うが)は、ストラトに一歩譲るものの、まぁそーいう音の出し方を求めるギターではないので無問題でし。クリップ・チューナーは付けづらいかな(ヲイ)

ピックアップはフロントがシングルコイル、リアがハムバッカーのカバード・タイプ。コントロールはヴォリュームとトーン、各一個づつのシンプルな構成です。個人的にはこういう構成は音量のバランスが難しいので敬遠しがちなのですが、結局は使い方次第だなぁと思い、あえてこの構成で。セレクターは3ポジションで、フロントがシングルコイル、リアがハムバッカー。センターで両方の音が出ます。センターにした時の混じり具合がかなり快感です。ベーシックなDS-499はセレクターがネック左側のアルミ削り出し部分に設けられていますが、このギターはストラト同様の位置へと変更をお願いしています。

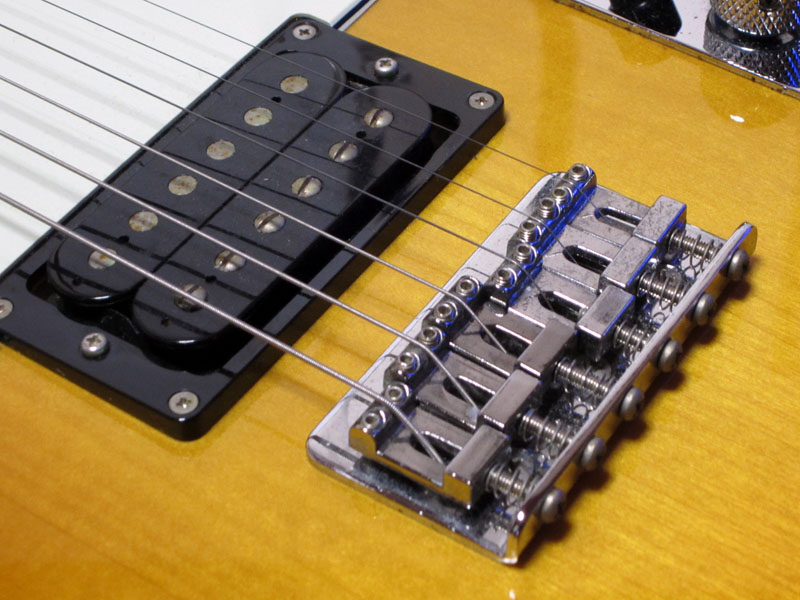

ブリッジはGOTOH製のウィルキンソン・タイプのトレモロ・ユニット。このタイプを使うのはこのギターが初めてなので、まだ調整方法も試行錯誤っつーか、マニュアル読んでもよくわかんないや(・∀・) まぁ、いずれそのうち自分でいぢれるやうになりたいものでつ。

トーン・コントロールはリア・ピックアップのコイル・タップ切り替えスイッチとしても機能します。プッシュするとこのようにノブが飛び出し、シングルコイルの音になります。もう一度プッシュすると元に戻ります。

ネックはボルト・オンで、接合部も丁寧な仕上がり。特にお願いしたネックのシェイプも希望どおりの感覚で弾けるものになっており、何物にも代え難い楽器として手許に来てくれました。制作していただいたSUGI Guitarsの杉本社長はじめ社員の方々やオーダーのきっかけを作ってくださった島村楽器松本パルコ店(当時。現在のイオンモール松本店)のスタッフの方々、全ての皆さんに出逢わなければ手に出来なかったギターです。言葉に尽くせぬ感謝を捧げます。

今(でもないな、7~8年前だな)弾くと、音はこんな感じです(でした)。

わいわいぜっとでは冴羽獠に依頼できないヽ(;▽;)ノ

- Sugi Guitars : DS-499 (RMG JP Custom)

BSM : RPA Major

TC Electronic : The Dreamscape

TC Electronic : Felix

TC Electronic : Hall of Fame

Marshall : DSL 5C