1988年にリリースされたイギリス盤シングル。こちらは通常盤となり、ブラック・ヴィニールでのプレスとなります。

A面収録曲、"Hush"のレーベル。収録内容については限定盤(POC 4)の記事を参照してください。

B面収録曲、"Dead Or Alive"のレーベル。収録内容については限定盤(POC 4)の記事を参照してください。

裏ジャケット。この通常盤のジャケットは、限定盤にくらべると紙質がやや異なり、若干柔軟性に富んだ仕上がりとなっています。プリントの色調も若干淡い印象です。

1988年にリリースされたイギリス盤シングル。こちらは通常盤となり、ブラック・ヴィニールでのプレスとなります。

A面収録曲、"Hush"のレーベル。収録内容については限定盤(POC 4)の記事を参照してください。

B面収録曲、"Dead Or Alive"のレーベル。収録内容については限定盤(POC 4)の記事を参照してください。

裏ジャケット。この通常盤のジャケットは、限定盤にくらべると紙質がやや異なり、若干柔軟性に富んだ仕上がりとなっています。プリントの色調も若干淡い印象です。

No Label Credit R 77

Liverpool 4 November 1977

Disc 1 Side A

Disc 1 Side B

Disc 2 Side A

Disc 2 Side B

日本プレス、シングル・ジャケットの2枚組。1977年ヨーロッパ・ツアーから、11月4日に行われたリバプール公演を収録したとされるオーディエンス音源をソースとしています。濁りや歪みは少ないものの、若干音が遠く、固まり気味の音像ですが、いくぶんデッドな音場と控えめなオーディエンス・ノイズのため、それほど悪くない聴こえ方をするレコードです。しかし、レベルが小さく、ピッチも少々低めなので、当演奏にみなぎっている勢いが伝わってこないため、大変損をしているレコードでもあります。ジャケットでも損してるなぁ(笑)。CDでは、当アルバムの盤起こししか、現時点では出回っていないと思います。ギターの音は良い感じで録れているので、きっちりとしたリリースをしてほしい音源の一つです。

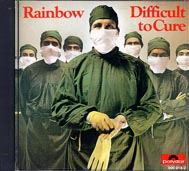

1980年代にリリースされたもので、当アルバムの最初のCD化にあたります。ポリドールはドイツ系のレーベルのためか、ヨーロッパで流通したCDはドイツ(当時は西ドイツ)プレスの盤が大半を占め、UKプレスはほとんどないように思います。もしかしたらUKプレスの盤もあるのかもしれませんが、当サイトでは、ポリドール系のヨーロッパ盤CDはドイツプレスを基準にしていこうと考えています。

盤はポリドール共通のレーベル、プレスのクレジットは"Made In W. Germany by Polygram"、CD内周の刻印も"Made In W.Germany by PDO"となっています。当マスタリング(アナログ音源からデジタル・トランスファーされたという意味)の音源は"No Release"のイントロ、リズム・インする直前のギター・フレーズが一瞬音飛びします。

アナログ盤では小さく書かれていた、アルバム・タイトルやグループ名のクレジットは、CD化にあたってデカデカと書かれるようになりました。わかりやすくて良いですね、っつー問題ではない(笑)リーフレットは四つ折りになっており、内側には曲目やスタッフのクレジットが掲載されています。ここで重要なのが、"Maybe Next Time"の扱い。以前にも引用したものですが、以下の文章をご覧ください。

This track was also titled in brackets with its English equivalent; ‘Maybe Next Time’. Because of Blackmore’s grammatical error with the German title, it was corrected on later releases of the album and consequently listed as ‘Vielleicht Das Nächste Mal’. ("Black Knight – Ritchie Blackmore" P378)

この曲のタイトルは括弧で「Maybe Next Time」と併記してある。ブラックモアがドイツ語文法を間違えたため、本作は再リリースの際に「Vielleicht Das Nähster Zeit」と訂正された(「ブラック・ナイト – リッチー・ブラックモア伝」 Discography P017)

当CDのブックレット、裏ジャケット、CDの盤面に至るまで、"Vielleicht Das Nächste Mal (Maybe Next Time)"と掲載されています。これで、原文である英文の文章は間違いのないものだとわかります。では、なぜ日本語訳では逆の事を書いてしまったのでしょうか?答えは日本盤の掲載時に明らかに……なるのかな?(^^;

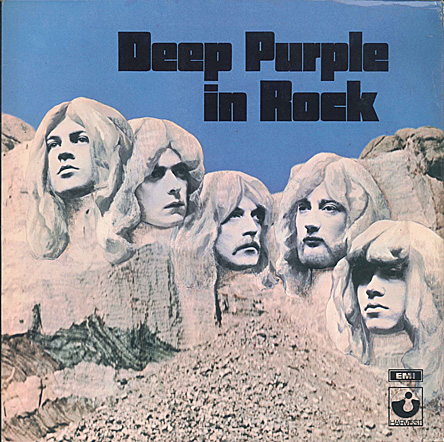

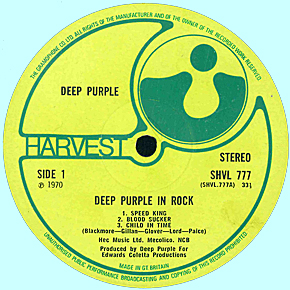

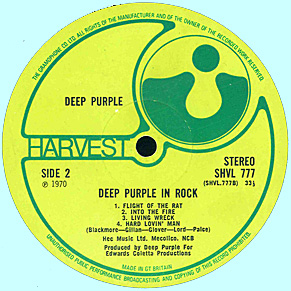

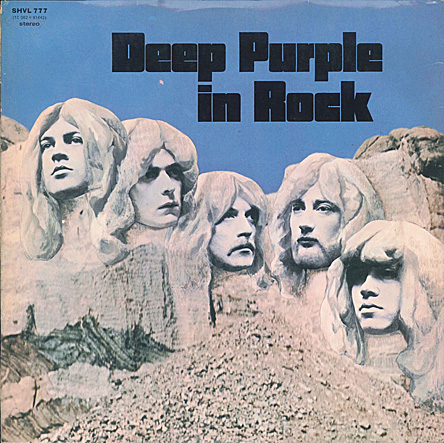

1970年6月にリリースされたUK盤。このレコードに関する詳細は以前に投稿した記事を参照してください。ここに掲載した盤は、通常出回っている初期プレス、[Matrix A-2:B-1]とは異なる、[Matrix A-1:B-1]となるプレスの盤です。

Matrixとは、マトリクス・ナンバーのことです。……これじゃわからんな(汗。通常、レコード盤を制作する際、まずは原盤となるマスター・テープを再生し、ラッカー盤にその信号を音溝として刻む工程から始まります。このラッカー盤から、マザーと呼ばれる型を作り、マザーを元として、実際にプレス工場で使用される金型となるスタンパが作られます。このスタンパを用いて、ヴィニールをレコードに整形するのがプレス工場です。

ラッカー盤を作る工程が大事である事は想像がつくと思いますが、このラッカー盤を作る工程をカッティングといいます(ラッカー盤にカッティングする工程をマスタリングということもあります。)この作業でレコードの再生音が決まってしまうため、どれだけ腕の立つカッティング・エンジニアが作業したかが、レコードの評判になったりもします。ジャズでいえばBlue Noteレーベルで名前が知られるようになったルディ・ヴァン・ゲルダー、ブリティッシュ・ロックでいえばPorkyやPeckoなどと刻印を入れる、ジョージ・ペッカム(George Peckham)等のエンジニアが良く知られているところでしょう。

で、マスター・テープからラッカー盤へのカッティングは一回だけというわけではありません。工程が失敗してやり直す場合や、アーティストやスタッフから要請があってやり直す場合、再発にあたってラッカー盤を新たに作りなおす場合など、いろいろな事情がありますが、一つのレコードについて何種類かのラッカー盤が出来上がります。その際、カッティングした順番に番号をつけて管理する場合があり、この番号の事をマトリクス・ナンバーと言ったりします。

当"In Rock"アルバムの場合、広く出回っている初期プレスのレコードのマトリクス・ナンバーは「A面がA-2、B面がB-1」(以後、[A-2:B-1]と表記)の刻印が入っているのが一般的です。A面は2度目にカッティングされたラッカー盤を基にしたマザーから作られたスタンパでプレスされていて、B面は1度目にカッティングされたラッカー盤を基にしたマザーから作られたスタンパでプレスされていると言う意味です。

ここで問題になるのがA面。「A-2」ということは、「A-1」と刻印されたラッカー盤がカッティングされていた事を意味します。普通に「A-1」が出来上がって普通にプレスに回されていれば、"In Rock"のレコードの刻印は[A-1:B-1]になるはずですが、そのような刻印のあるイギリス盤は、広く出回っているレコードでは、まず見かけません。通常、こういう場合は「カッティングされたものの、問題があって破棄された」と解釈されます。こういうケースは稀ではなく良くある事で、いろいろなレコードで初期プレスのマトリクス・ナンバーが1ではない現象が起こっています。

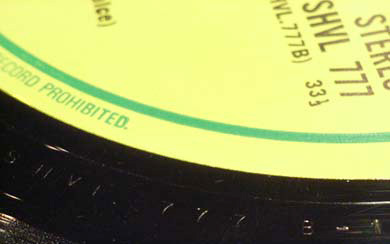

しかし"In Rock"の場合、非常に稀ではありますが、[A-1:B-1]の刻印を持つレコードが存在します。以下に、レコード内周の刻印がされている部分の画像を掲載してみます。上手く判別出来ているかな?

A面の内周部分です。SHVL 777 A-1と刻印されているのがお判りでしょうか?これが[Matrix A-1:B-1]の"In Rock"になります。

普通は、マトリクス・ナンバーが変わったからといって、大きな音の変化はありません。音の鮮度とか、鳴りの良さなど、オーディオ的な面からであれば、初期のカッティングである、若い番号のマトリクスのレコードが有利ではありますが、音楽の内容的な変化があるケースは稀です。

"In Rock"の場合は、この稀なケースで、"Speed King"のミックスが全く異なります。ヴォーカルにエコーがほとんどかかっておらず、通常ミックスではセンターに寄っているイアン・ペイスのドラム・サウンドが左右に振り分けられ、かなり細かなフレーズまではっきりと聴こえたりします。このオルタネイト・ミックスは、[Matrix A-1:B-1]の盤でしか、聴く事が出来ません。おそらく、新たなミックスを収録した「正式な」マスター・テープでカッティングをやり直したのが、[Matrix A-2:B-1]となるレコードなのだと思います。なので、「A-1」のラッカー盤は使われなかったはずですが、どのような経緯でプレスされ、流通したのかはまだ皆目分かりません。不明です。

B面の内周部分。こちらは、通常出回っている初期プレス同様のマトリクス・ナンバーなので、内容的な変化はありません。オーディオ的な変化はここでは触れない事にします。The Beatlesにも、"Revolver"のUKモノラル盤で、"Tommorow Never Knows"の没ミックスが誤ってカッティングされてしまった、マトリクス・ナンバー1のラッカー盤がプレスされた事があり、その盤はコレクターズ・アイテムとなっています。こちらは良く知られていますが、当"In Rock"の方はまだほとんど研究されていません。UK盤をお持ちの方で、レーベル・リムのクレジットがグラモフォン表示で、レーベル左側にEMIボックス・ロゴが無いタイプのレコードは、もう一度チェックしてみてください。

ジャケットはもちろん初期タイプ(ジャケ右下のハーヴェスト・ロゴに枠線がないもの)、そして、インナーバッグが初期のハーヴェスト・レーベルのもので、内側にヴィニールがあるタイプのものは、[A-1:B-1]の盤が入っている可能性が若干高くなるかもしれません。そして、A面のマザー番号は「1」と「2」があること、スタンパの記号も2桁くらいのものが存在することも確認しています。当時のプレス事情の詳細は未確認ですが、遭遇率は低いものの、笑っちゃうほどレアでもないということは言えるかもしれません。まだまだ掘る余地はあると思います。

Side 1

Side 2

1965年8月13日にリリースされたアメリカ・モノラル盤。イギリス盤はシングル・ジャケットでしたが、当キャピトル盤は見開きジャケットでリリースされました。そして、イギリス盤との最大の違いはその収録曲で、キャピトル盤には映画で使われていたケン・ソーンのインストルメンタルが何曲か収録され、イギリス盤のB面に入っていた曲は収録されていません。あと、ジャケットの4人の並び順が違うとか、"You’re Going To Lose That Girl"のクレジットがジャケット、レーベルとも"You’re Gonna Lose That Girl"になっているとか、この頃のThe Beatlesのアルバムがいかにアメリカで好き勝手に扱われていたかがよくわかるレコードになっています。

"Help!"も、冒頭にジェームス・ボンド風のテーマが付け加えられています。映画のロケ先で007映画のロケ隊と一緒になった事から、映画がそのような演出になったと何かで読んだ気がしますが、だからといってこの編集はアリなのかと(笑)

アメリカ盤はプレス枚数が多い割にきれいなものが残っておらず、また、プレス工場やジャケット、レーベルの印刷も何カ所かで行っていたため、バリエーションが多いので、ハマり始めると奥は深いです。が、分類したい人はしたいだけ分類出来るし、大雑把な人は大雑把に聴いても十分に楽しいですし、各自の性分に合わせて気楽に楽しめるのも、The Beatlesのアメリカ盤の良いところだと思います。ちなみに、当盤は初期プレスの「レインボー・レーベル」と呼ばれるタイプの、レーベル面に書かれている面表記の「1」が、単純な棒じゃなくて、ヒゲがあるフォントの盤で、プレス工場は……どこだったかな?刻印の見方を忘れてしまったなりヽ(;▽;)ノ

1981年、プロモーション用としてラジオ局等へ配布されたアメリカ盤シングル。販売用シングルがプレスされたかどうかは未確認です。USチャートでは"I Surrender"のチャート・インは確認出来ないため、販売用シングルはプレスされていない可能性が高いと思われます。

A面収録曲、"I Surrender (Short Version)"のレーベル。従来のような白レーベルではなく、"PROMOTION ONLY NOT FOR SARE"のクレジットがレーベル左側に掲載されています。エンディングのギター・ソロがアルバムよりも若干早くフェイド・アウトするステレオ・ミックス。

B面収録曲、"I Surrender (Long Version)"のレーベル。アルバム・テイクをそのまま収録しています。

1973年12月にリリースされた、Purple Recordsのサンプラー・アルバム。設立から約2年間の間にリリースされたアーティストのナンバーを集めたオムニバス・アルバムです。

Side A

A面のレーベル、及び収録曲。ほとんどはシングルでリリースされていたナンバーが選ばれていますが、Deep Purpleはアルバムからのカット。実際にはこのオムニバス・アルバムが企画されたくらいの時期に"Woman From Tokyo"とのカップリングでシングルのリリースも企画されていましたが、この企画は流れてしまっています。

Side B

B面のレーベル、及び収録曲。ほとんどのアーティストは1曲のみの収録にも関わらず、Deep Purpleとイヴォンヌ・エリマンは2曲収録となっています。イヴォンヌ・エリマンはPurple Recordsからは1枚しかアルバムをリリースしていないのにこの破格の扱い。な、なぜだ(^^;。こちらの面はSilver Headがハード・ロックな感じではありますが、それ以外のアーティストはどちらかというとフォーク寄り。全体的に、Purple Recordsというレーベルから連想されるハード・ロック系統のアーティストの占める割合はそれほど大きくなく、間口の広いレーベルである事をアピールしようとして編まれたコンピレーションであったように思います。