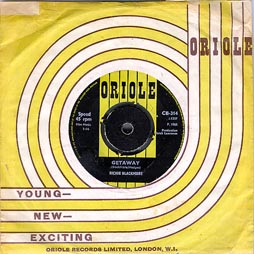

1965年3月にイギリスでリリースされた、リッチーの名前が初めて冠されたレコードになります。Heinzのバック・バンドだったThe Wild Boysを脱退した後、デレク・ローレンスとの仕事が多くなって来た時期にレコーディングされたもので、ニッキー・ホプキンス、チャス・ホッジズ、ミック・アンダーウッドが参加しています。しかし、リッチーのリーダー録音というより、デレクが企画・主導したレコーディング・セッションであったようです。このセッションの前に、同じパーソネルでThe Lancastersというバンド名を使ってのレコーディング・セッションも行われましたが、そちらの方はアメリカのみのリリースとなっています。

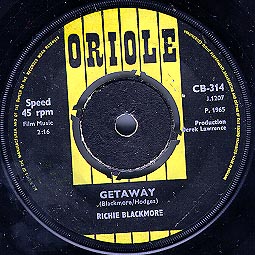

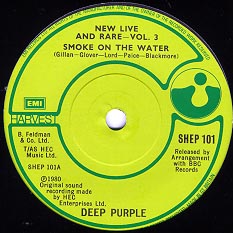

A面収録曲、"Getaway"のレーベル。リッチーのギターとユニゾンでプレイされるサックスのフレーズ(プレイヤーは未だに不明)が印象的なシャッフルのナンバー。リッチーの名前が入った初めての曲がシャッフルだったというのは、後に"Wring That Neck"や"Child In Time"のソロ、"Lazy"でのプレイから"Difficult To Cure"に至るまで、シャッフルでの名プレイを残して来たリッチーに相応しいとか思ったりして。

B面収録曲、"Little Brown Jug"のレーベル。グレン・ミラーの演奏で知られていますが、ビッグ・バンドのヒットナンバーをよくラジオで耳にしていたというリッチーも、おそらくグレン・ミラーの演奏がお気に入りだったのではないでしょうか。A面と比べても、こちらの方がリッチーのギターが生き生きしているように思います。

レーベルをご覧頂くとお判りのように、リッチーのスペルは"Ritchie"ではなく、"Richie"になっています。また、このシングルは"Richie Blackmore Orchestra"のシングルとして知られているにも関わらず、レーベルのどこにも"Orchestra"の文字は見当たりません。発売当時のメディアや広告では"Richie Blackmore Orchestra"という名前でプロモーションが行われたので、この名前が現在まで残っているわけです。プロモーションといってもたいしたことが行われたわけでもなく、また、免税でプレス出来る枚数しか製造されなかったとも言われている(たしかに、盤面にはこの時期のイギリス盤レコードにつきもののハズのタックス・コードがどこにも見当たりません)ため、現存数は多くないようです。